| 尚蔵館の入口、今日は外人さんも大勢見えてます。 | ||

|

||

|

||

「矧分桜花文菓子鉢」(はぎわけおうかもんかしばち) 黒川栄勝/明治26年(1893)銀・蝋銀・鍛造 銀製の器体の表裏にうっすらと桜の花が咲く様子が表された菓子鉢 |

||

|

||

写真入れ |

||

|

||

藤花蒔絵提重(ふじはなまきえさげじゅう) 大正7年(1918)頃 提重とは、屋外に食べ物を持ち運ぶ道具のひとつ。 大正7年7月16日に高松宮宣仁(のぶひと)親王が京都へお成りの際、 大正天皇・貞明(ていめい)皇后より拝領されました。 |

||

|

||

|

||

「国之華」(くにのはな) 池上秀畝(いけがみしゅうほ)/大正13年(1924)/紙本金地着色 日本の花を象徴する桜と菊を左右隻それぞれに描いています。 大正13年の皇太子(昭和天皇)の御結婚を祝い、男爵・藤田平太郎から献上されました |

||

|

||

「罌粟」(けし) 土田麦僊(つちだばくせん)/昭和4年(1929)絹本着色 第10回帝国美術院展覧会(1929)に出品、宮内庁が階上げました。 |

||

|

||

「青磁牡丹唐草文大花瓶(せいじぼたんからくさもんおおかびん) (法隆寺献納宝物)/龍泉窯/中国・元時代(13〜14世紀)/陶磁 法隆寺献納宝物とは、明治11年(1878)に法隆寺より皇室に献納された一群の文化財を指します。 |

||

|

||

「牡丹図」(ぼたんず) 伝 趙昌(ちょうしょう)/中国・元〜明時代(14世紀)/絹本着色 明治時代に政治家・井上馨から献上されました。 |

||

|

||

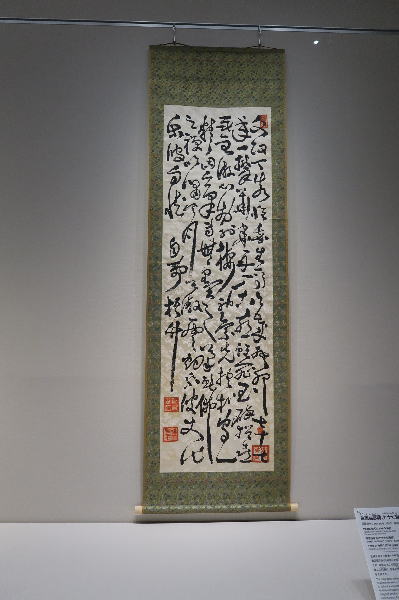

「草書自詠じ詩(七十七自寿詩)そうしょじえいし(しちじゅうしちじじゅし) 中林 梧竹(なかばやし ごちく)/明治36年(1903)/絹本墨書 古希を迎えた書家・中林 梧竹(1827〜1923)が明治36年に自詠の 詩をしたため、同年本人より明治天皇に献上された品です。 |

||

|

||

「四季草花図刺繍屏風(しきそうかずししゅうびょうぶ) 4代 飯田新七/明治35年(1902)/刺繍 中央に流れる小川を挟んで、向かって右側には春、左側には秋の草花を 刺繍で表した華やかな屏風、昭和3年(1928)の秩父宮?仁(やすひと)親王の 御結婚に際して宮家の調度となりました。 |

||

|

||

「浅葱絽地秋草浮線綾模様振袖」(あさぎろじあきくさふせんりょうもようふりそで) 大正時代(20世紀)/刺繍 大正天皇の第四皇男子・三笠宮崇仁(たかひと)親王(1915〜2016) 幼少の折、母后・貞明皇后の思し召しによって誂えられました。 |

||

|

||

「菊花図額」(きっかずがく) 磁器製の陶板図/油彩画と見紛う写実的な描写が特徴です。 明治43年(1910)侯爵徳川家達(いえさと)が欧米視察より 帰朝した際、明治天皇に献上されました。 |

||

|

||

「色絵菊花文花瓶」(いろえきっかもんかびん) 香蘭社/昭和10ねん(1935)/陶磁 有田の最高の技術が凝縮されています。昭和10年の 昭和天皇の九州巡行の折に佐賀県知事より献上されました。 |

||

|

||

同心番所 |

||

|

||

「百人番所」 江戸城本丸への道を厳重に守る大手中之門に向き合って設けられた警備詰所。 甲賀組、伊賀組、根来組、二十五騎組という4組の鉄砲百人組が昼夜交代で 勤務していました。各組は、20人の与力と、100人の同心で構成されていました。 |

||

|

||

「桔梗門」(内桜田門) 江戸城本丸南口の通用門で、本丸へ向かう際には、大手門と並ぶ登城の門でした。 |

||

|

||

お堀に桜がとてもきれいでした。 |

||

|

||

皇居・二重橋 |

||

|

||